材料試験

熱マネジメントを支える熱特性評価技術

樹脂、金属、セラミックス等の熱特性評価(熱伝導率、比熱、熱膨張率)を行います

熱特性評価とは

EVなど大電流アプリケーションの普及に伴い、Liイオン電池や電子デバイスでは発熱による様々な問題への対応が求められるようになりました。

製品の信頼性と性能維持のためには、熱のマネジメントが重要であり、構成部材の熱特性の正確な把握が不可欠です。電池部材への採用が進む薄膜材料の熱伝導率測定および熱膨張率測定を提供します。

また、電子デバイスおよび二次電池の充放電時に生じる熱ひずみ分布を実測します。

こんな事でお困りではありませんか?

- 薄膜材料の熱特性を高精度で測定したい

- 熱伝導率や熱膨張率が異なる部材間に生じる熱ひずみ分布を実測したい

熱特性の評価手法

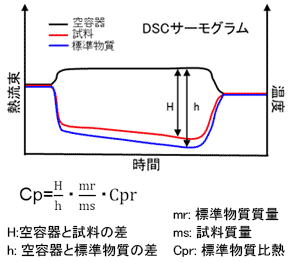

| 項目 | 熱拡散率(熱伝導率) | 比熱 | 熱膨張率 |

|---|---|---|---|

| 試験装置 |  |

|

|

| 測定方法 | キセノンフラッシュ法 | DSC法 | レーザー干渉法 |

| 測定物性 | 熱拡散率、熱伝導率 (厚さ方向と平面方向) |

融点、凝固点、ガラス転移点、 反応熱、比熱容量 |

熱膨張率 |

| 試験温度 | -90℃~500℃ | -130℃~500℃ | -150℃~200℃ |

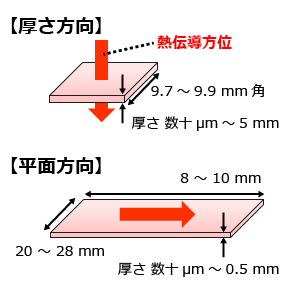

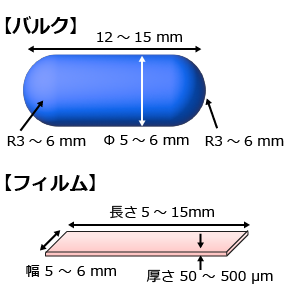

| 試料寸法 |  |

|

|

| 測定事例 |  |

|

|

熱特性評価の事例

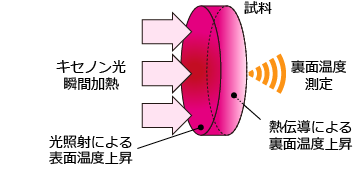

熱拡散(キセノンフラッシュ法)

キセノン光パルスを用いて試料表面を瞬間的に加熱します。試料内熱伝導による試料裏面の温度上昇を、時間の関数として測定します。試料裏面の最大温度上昇値の半分に至る時間(ハーフタイム)から、熱拡散率を求めることができます。

評価事例

- キセノンフラッシュ法による熱拡散率(熱伝導率)測定装置 [事例集PDF]

- キセノンフラッシュ法による粉体の熱拡散率測定 [事例集PDF]

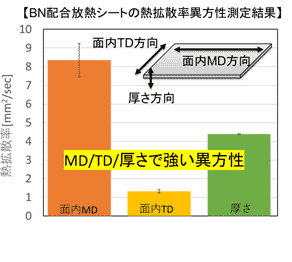

- 放熱材料の熱拡散率異方性測定 [事例集PDF]

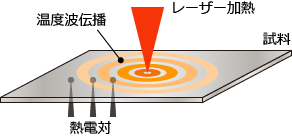

熱拡散(光交流法)

光交流法は、試料表面をレーザーで加熱し、試料内に伝播する温度波を、熱電対により測定します。温度波の検出位置を調整することで、温度波の振幅および位相差を計測し、熱拡散率を導出します。試料の平面方向に伝播する温度波を利用するので、厚み方向への熱伝導性が高すぎる極薄材料に対しても、熱拡散率の測定が可能です。

評価事例

- 500µm以下箔・薄膜の光交流法による熱拡散率測定 [事例集PDF]

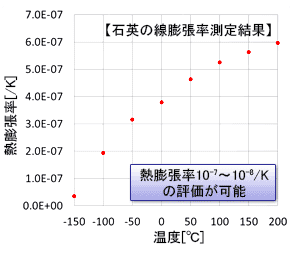

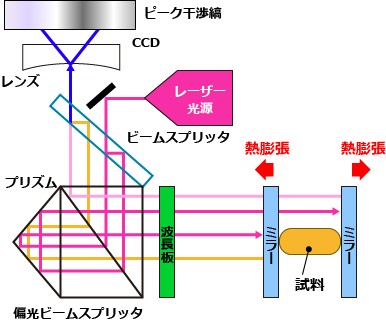

熱膨張(レーザー干渉法)

従来の押棒式熱膨張計が、基準試料との相対測定であるのに対して、レーザ熱膨張計はレーザ波長を基準としているため、極めて高精度な測定が可能です。特に熱膨張率の小さい材料、例えば石英、低膨張ガラス、カーボン材料、低膨張金属・合金、封止材、フィルムの膜厚方向の熱膨張率を求めることができます。

評価事例

- レーザー干渉法による基板上封止材の熱膨張率測定 [事例集PDF]

- レーザ熱膨張計によるフィルム・基板材料の熱膨張率測定 [事例集PDF]

- 微小サンプルの高精度熱膨張率測定 [事例集PDF]

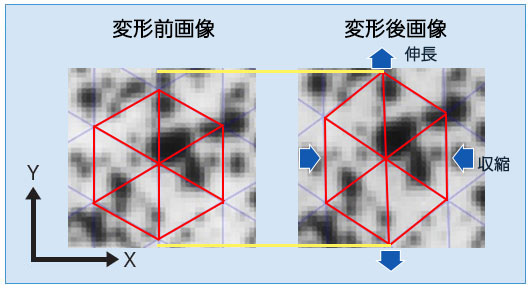

デジタル画像相関法(DIC)による熱ひずみ評価

デジタル画像相関法(DIC:Digital Image Correlation)とは、対象物にランダムパターンを塗布し、ステレオカメラで撮像することにより、変化する対象表面の変位・ひずみを解析する技術です。

熱揺らぎを抑制した、加熱・放冷中の連続的な変形挙動をDICで解析いたします。 最新の装置では-60℃の極低温から250℃までの非常に広い温度域で解析が可能です。

詳しい内容はこちらから

評価事例

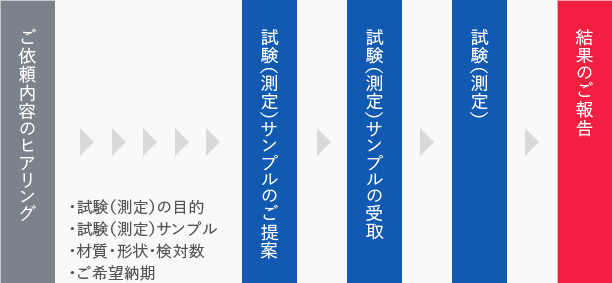

作業の流れ

関連ページ・関連リンク

- デジタル画像相関法(DIC)によるひずみ・変位解析

- キセノンフラッシュ法による熱拡散率(熱伝導率)測定装置 [事例集PDF]

- キセノンフラッシュ法による粉体の熱拡散率測定 [事例集PDF]

- 放熱材料の熱拡散率異方性測定 [事例集PDF]

- 500µm以下箔・薄膜の光交流法による熱拡散率測定 [事例集PDF]

- レーザー干渉法による基板上封止材の熱膨張率測定 [事例集PDF]

- レーザ熱膨張計によるフィルム・基板材料の熱膨張率測定 [事例集PDF]

- 微小サンプルの高精度熱膨張率測定 [事例集PDF]

- パワーデバイス樹脂/半導体異材界面の熱ひずみ分布解析 [事例集PDF]

- 画像相関法(DIC;Digital Image Correlation)を用いたBGAはんだ接合部近傍の熱ひずみ解析技術 [事例集PDF]

- 画像相関法(DIC;Digital Image Correlation)を用いた熱ひずみの評価 [事例集PDF]

このページに関する

お問い合わせはこちらから

- JFEテクノリサーチ株式会社 営業総括部

- 0120-643-777