成分分析

有機・高分子材料の成分分析

有機・高分子材料評価の概要

有機系材料は、炭素、水素、窒素、酸素など限られた元素からなる分子が複雑に組み合わされた、多種多様な特性を有する物質です。

有機分析では、材料そのものの構造解析のみならず、原料や製品からの溶出成分や発生ガス分析など、材料に起因する有機物の分析にも対応しております。

適切な手法の選択、データ解析、さらには問題解決のための知識と経験で、材料の評価やトラブルの解決などのご相談に応じます。

装置及び分析事例

有機・高分子材料の分析には、次のような装置を使用します。

| 区分 | 装置名称 | 装置の略称 | 分析事例 | |

|---|---|---|---|---|

| 定性・定量分析 | 液体クロマトグラフ | フォトダイオードアレイ検出器 | HPLC-PDA | 有機成分の定量分析に用います。UV/Vis検出器は紫外・可視光の吸収を示す成分、FL検出器は蛍光を示す成分、RI検出器は屈折率の差を持つあらゆる成分に対して有効な検出器です。定量成分の性質や濃度に合わせて使い分けます。 |

| 紫外、可視検出器 | HPLC-UV/Vis | |||

| 蛍光検出器 | HPLC-FL | |||

| 示差屈折検出器 | HPLC-RI | |||

| タンデム質量分析計 | LC-MSMS | |||

| ゲルパーミエーションクロマトグラフ (ゲル浸透クロマトグラフ) | GPC | 高分子材料の分子量分布測定に用います。

|

||

| ガスクロマトグラフ | 熱伝導度検出器 | GC-TCD | 有機成分の定量分析に用います。TCDは窒素、酸素等の無機ガス成分、FIDは炭化水素、FPDはリンや硫黄を含むの有機化合物、ECDはアルキル水銀やPCB等、目的成分に応じて選択します。 | |

| 水素炎イオン化検出器 | GC-FID | |||

| 炎光光度検出器 | GC-FPD | |||

| 電子捕獲型検出器 | GC-ECD | |||

| 質量分析計 | GC-MS | 有機成分の定性・定量分析に用いる最も汎用的な装置です。ヘッドスペース(HS)、パージ&トラップ(P&T)、加熱脱着(ATD)、熱分解(Py)等の試料導入系を使うことで様々な試験の対応が可能です。 | ||

| 元素分析装置 | C、H、N分析装置 | - | 石炭、樹脂等の元素分析に用います。 | |

| O、S分析装置 | - | |||

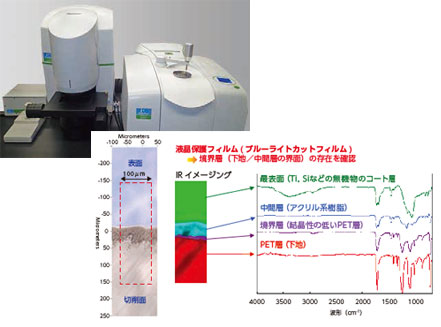

| 構造解析 | フリーエ変換赤外分光分析装置 | FT-IR | 赤外吸収を示す波長と強度から有機官能基構造を推定できるため異物解析に適しています。微小な異物は顕微IRにより分析可能です。 | |

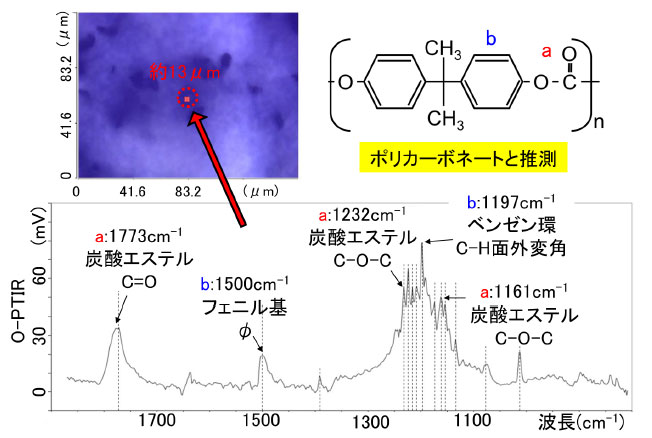

| 光熱誘起赤外分光装置 | O-PTIR | FT-IRでは困難な微小サイズの異物を非接触かつサブミクロン分解能で分析し、同定できます。 | ||

| レーザーラマン分光分析装置 | - | 試料に特定の波長のレーザー光を当てることにより生じた散乱光(ラマン光)を測定することで分子構造を推定でき、異物解析や樹脂フィルム・SiC等の非破壊解析に用います。 | ||

| フリーエ変換核磁気共鳴光分析装置 | FT-NMR | 強磁場内に置いた試料中の原子と電磁波との共鳴波長が原子の結合状態によって異なることを利用して分子の結合の情報を得ることができ、物質の構造解析に適しています。固体プローブを保有しており、固体NMRの測定も可能です。 | ||

| 熱分析 | 熱重量-示差熱分析装置 | TG-DTA | TGは試料温度を変化させたときの重量変化、DTAは基準物質との温度変化、DSCは基準物質へ流入する熱流差を測定する方法であり、材料の熱挙動解析に有効です。 | |

| 熱重量-質量分析装置 | TG-MS | |||

| 示差走査熱量測定装置 | DSC | |||

光熱誘起赤外分光法(O-PTIR)の事例

フーリエ変換赤外分光法(FT-IR)は、物質中の原子団(基)の情報を得る手法です。材料表面に付着した異物をFT-IRで分析する際、顕微鏡で拡大可能な大きさの場合には異物をメス等で採取して透過法で分析されます。ところが、これが困難な微小サイズの異物は分析できない場合がありました。光熱誘起赤外分光装置を使用することにより、材料表面に付着した微小異物を非接触かつサブミクロン分解能で解析できます。

微小異物の分析結果

ある金属材料の表面に下図に示す微小異物が付着しており、この微小異物の種類を同定する必要が生じました。FT-IRでの分析を試みましたが、メスによる採取が困難でした。FT-IRに変えて非接触サブミクロン赤外分光法による分析を試た結果、微小異物はポリカーボネート系の物質であることが確認できました。

ガスクロマトグラフ質量分析(GC-MS)の事例

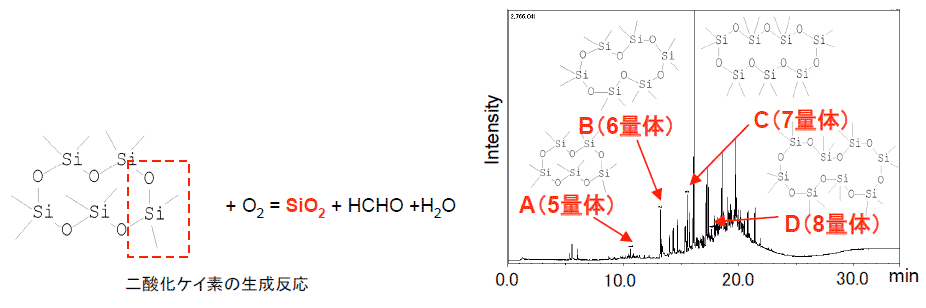

シリコンゴムによる電子部品の接点不良(パージアンドトラップGC-MS)

シリコンゴムから揮発した低分子シロキサンが酸化されて二酸化ケイ素に変わり、接点表面上に付着します。これが電子部品の接点不良の原因になります。

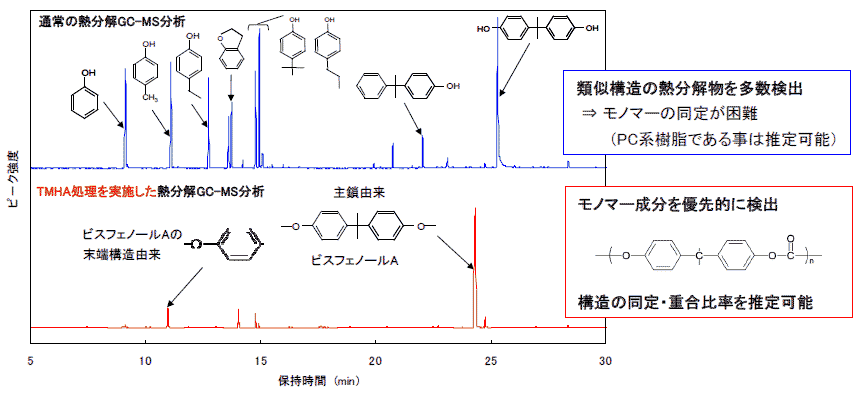

縮合系樹脂のモノマー構造解析(反応熱分解GC-MS)

市販のPC(ポリカーボネート)樹脂に対してTMAH試薬処理を行った事例をご紹介いたします。

反応熱分解の有機アルカリ試薬として水酸化テトラメチルアンモニウム(TMAH)を用いて、エステル骨格の加水分解とメチル化をオンラインで行いました。

熱分解GC-MSによって得られたグラフ(パイログラム)の解析結果から、この反応生成物として2本の明瞭なピークが得られ、MSによる定性の結果、それぞれビスフェノールA、フェノールの末端構造である事が示唆されました。

本結果より、測定に供したPC樹脂の構造は、下図の下段に示した基本骨格を有す縮合構造体であると推定されます。

ラマン分光法の事例

分子に光が衝突すると一部は散乱します。ラマン分光法は、散乱光のなかで分子とエネルギーのやり取りがあるラマン散乱光を調べて物質の構造や結晶度を知ることができる手法です。

このため有機物、無機物を対象とした同定分析が有効です。赤外分光法(FT-IR)では対応が難しい極小領域の測定や、水を含んだ検体に対応できます。

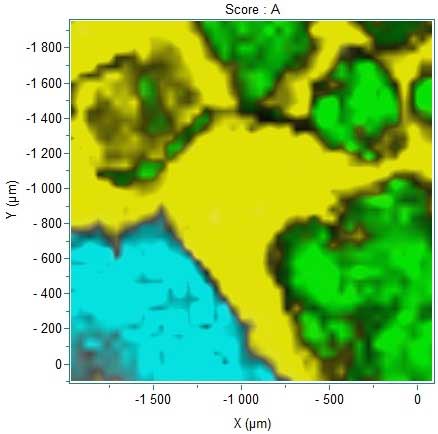

プラスチックの同定および構成成分分布

同定された化合物を色分けし、分布を確認。偏光測定条件でのマッピングも対応できます。

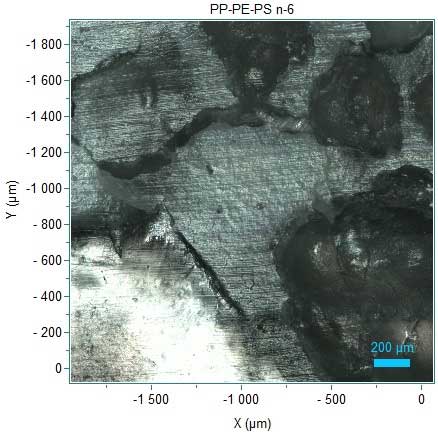

廃プラスチック模擬試料顕微鏡画像

樹脂種分布図(黄色:ポリエチレン(PE)、緑色:ポリプロピレン(PP)、水色:ポリスチレン(PS))

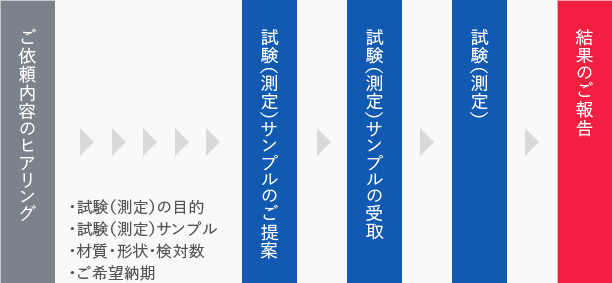

作業の流れ

関連ページ・関連リンク

- 強化樹脂中の有機フィラー凝集塊の分布評価 [事例集PDF]

- ゴム製品中の脂肪酸系添加剤の高感度定量分析 [事例集PDF]

- 樹脂・ゴム製品中から発生する揮発性物質の分析 [事例集PDF]

- 1,4-ジオキサンの分析 [事例集PDF]

- リチウムイオン電池電解液の定性・定量分析 [事例集PDF]

- FT-IRによる有機物マッピング分析 [事例集PDF]

- ラマン分光法による無機・有機材料の評価 [事例集PDF]

- ラマン分光法を用いた材料評価 [事例集PDF]

- 再生プラスチックの品質評価 [事例集PDF]

- ビスフェノールA及びSの定量分析 [事例集PDF]

- 樹脂・複合材料評価ソリューション

- 有機・高分子材料の解析(物理分析)

JFE-TEC Newsバックナンバー

- No.54(2018年1月)再生プラスチックの品質評価技術 ~高精度かつ信頼性の高い試験法の確立~

このページに関する

お問い合わせはこちらから

- JFEテクノリサーチ株式会社 営業総括部

- 0120-643-777